© Tania Bloom / 21 décembre 2015

Brèves de lectures récentes

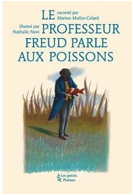

et

Marion Muller-Colard

Le professeur Freud parle aux poissons

Illustré par Nathalie Novi

Éditions Les

petits Platons, Paris, octobre 2015

« Tu connais ces

grenouilles ?

interroge le professeur Freud.

- C’est pareil

tous les jours, soupire la carpe.

Ça essaye de

grimper sur son nénuphar, Surmoi lui flanque une beigne,

Ça recoule et Moi

est bien embêtée. »

“Vous

nous avez enseigné à avoir le courage d’approcher de près les choses, d’approcher

sans peur et sans fausse honte même la partie la plus extrême et la plus intime

du sentiment. Et il faut du courage pour être sincère - votre œuvre en témoigne

comme peu d’autres à notre époque.”

Stefan Zweig,

Salzbourg, le

15 avril 1925

Exergue de

Marion Muller-Colard

ø

Henriette Michaud

Les revenants de la mémoire

Freud et Shakespeare

Petite bibliothèque de psychanalyse • PUF, Paris,

septembre 2011, 200 p.

Quand la lectrice, le lecteur, ouvrent l’écrin marine sur lequel l’équipe

de graphistes de l’atelier Didier Thimonier a tracé la métaphore du destin d’Œdipe,

sous la protection du vautour, l’oiseau-mère égyptien - ou est-ce Horus, le dieu faucon ? - juché sur le Sphinx, qu’y découvrent-t-ils, si ce n’est un gardénia, fleur

préférée de Freud.

Plutôt que de s’essayer à l’application souvent besogneuse de la

psychanalyse à des œuvres littéraires ou artistiques comme le firent des élèves

de Freud, parmi lesquels Otto Rank, Ernest Jones... et bien d’autres, Henriette

Michaud, dont l’érudition n’a d’égal que sa dilection pour Shakespeare, son

amour de l’étude à partir de la langue d’origine..., sa préférence pour les

traductions de l’un des poètes majeur de notre temps, Yves Bonnefoy, a choisi

de nous désaltérer à la source même, celle qui abreuva son promoteur.

Ainsi, sa réflexion et le voyage au long cours qui s’ensuivit dans l’œuvre

de Freud, l’amenèrent à nous poser la question :

« Quel

rôle Shakespeare a-t-il joué dans l’élaboration de la psychanalyse ? »

Mieux que je ne pourrais l’écrire, les lectrices et lecteurs intéressés

et plus particulièrement les psychanalystes, trouveront aisément sur Internet

les comptes rendus développés de cette pierre précieuse offerte par Henriette

Michaud à l’édifice de la psychanalyse.

Je me contenterai ici de relever ce passage sur la quatrième de

couverture :

« Arlequins

ou fantômes, vêtus de neuf ou dans leurs costumes d’origine, les mots de

Shakespeare déplacés dans la langue de Freud gardent sur eux l’éclat du voyage.

Comme si la psychanalyse à ses commencements avait besoin de ces éclats d’étranger,

de ces revenants de la mémoire. »

ø

Henriette Michaud

Freud éditeur

Les Almanachs de la psychanalyse 1925-1938

Éditions Campagne Première,

octobre 2015, 172 p.

J’intitulerais volontiers, par un deuxième sous-titre, ce travail,

composé à partir des éditions originales, attentivement commenté par Henriette

Michaud : « Une autre histoire de la psychanalyse », une vraie histoire de la

psychanalyse, et non des psychanalystes, que Françoise Dolto appelait “histoires de transferts”.

Excepté à ma connaissance limitée, le Freud de Peter Gay et La mort dans la vie de Freud de Max Schur, nous n’avons en effet jusqu’à

présent à notre disposition que l’une et l’autre histoire de la psychanalyse,

inspirées par le journalisme, dans lesquelles nous lisons ce que Lacan nommait

des “historioles” infantiles, parfois d’intentions sub-salaces, anecdotiques,

non vérifiées, narrées par des “spécialistes” non analysés ignorants délibérés

de la volumineuse correspondance de Freud avec ses élèves et/ou amis

psychanalystes, dont quelques proches au long de plus de trente ans d’échanges,

laquelle nous révèle les hypothèses, les errances, les certitudes, bref l’évolution

de la théorie en devenir. Quant à la somme en trois volumes d’Ernest Jones, si

elle nous éclaire sur « La vie et l’œuvre de Sigmund Freud », elle est à mon

sens à lire avec acuité, puisque souvent déloyale envers qui, Freud y compris,

est perçu par un auteur animé d’une jalousie irrépressible, comme un concurrent

à dénigrer, voire à abattre.

Les éditions, Internet, nous fournissent inlassablement les mêmes

clichés, les mêmes slogans, les mêmes citations, se recopient littéralement,

comme titulaires d’une vérité incessible, sans la moindre retenue.

Henriette Michaud, avec son Freud

éditeur, nous présente ce dont témoignent « Les almanachs de la

psychanalyse », commentés avec l’honnêteté intellectuelle qui lui est

propre, le travail énorme, aussi bien théorique que clinique, ses applications,

effectué par les défricheurs passionnés de ce que Freud nommait - et espérait,

hélas sans grand succès - être “La nouvelle science” dont il fut le promoteur.

Henriette Michaud nous offre ici, au-delà des dissensions, des

dissidences, des résistances, le “témoignage

exceptionnel de la présence et de la diffusion de la psychanalyse pendant une

période mouvementée”, notamment l’épisode qui fut dominé, au mépris du

désir de Freud, par l’hostilité internationale victorieuse à l’encontre de sa

pratique par les non-médecins, dépossédant la psychanalyse de sa singularité,

aujourd’hui réduite à un enseignement universitaire vidé de la psychanalyse

personnelle indispensable pour témoigner de ce dont on parle, ou permise chez

qui s’en intitule par “L’analyste [analysé ou la plupart du temps, pas] ne s’autorise

que de lui-même” de Lacan.

ø

Judith Dupont

Au fil du temps...

Un itinéraire analytique

Introduction

d’Éva Brabant

Éditions Campagne Première, septembre 2015, 370 p.

Excepté des analysant-e-s ami-e-s qui m’ont transmis lui en être encore

aujourd’hui reconnaissant-e-s, ayant suivi leur psychanalyse individuelle avec

Judith Dupont, je ne l’ai pas croisée. Cependant, j’ai lu assidûment Le Coq-Héron pendant près de quarante

ans, ainsi que son Manuel à l’usage des

enfants qui ont des parents difficiles et, pour ma pratique, étudié et pris

en compte, avec je l’espère, discernement, l’œuvre de Ferenczi (et de quelques

autres...), lequel n’a jamais cédé sur l’hideuse réalité de la maltraitance

sexuelle, dont nous entendons au quotidien et essayons de neutraliser au

maximum les dégâts encore aujourd’hui en 2015. De même, n’ont pas disparu,

quelles que soient les modes, les us et coutumes des praticiens, la désertion

de beaucoup à l’analyse de la sexualité de leurs analysant-e-s, le passage d’un

siècle à l’autre, les inventeresses perpétuellement

renouvelées de la psychanalyse, les hystériques.

Je viens de lire l’itinéraire professionnel de Judith Dupont, indissociablement

lié à sa biographie, écrit au fil du temps avec la vivacité bienfaisante d’un

dialogue ininterrompu entre ami-e-s ou/et collègues toujours attentifs à l’évolution

de la psychanalyse, comme le témoignage, peu fréquent dans la forme, d’une

clinicienne authentique dans l’histoire de la psychanalyse, attachée à ce qui

doit singulariser, selon Jean-Claude Lavie, la technique de chaque analyste,

soit :

« Il ne

faut pas confondre pratique et technique. Une pratique est un mode de gérer une

technique, particulière au style de la personne qui l’applique ou aux

nécessités d’un cas. [...] La pratique est par nature personnelle, elle ne peut

jamais consister à imiter ou à copier fût-ce un maître. C’est la personne même

de l’analyste avec tout ce qui la constitue, qui élabore la situation et qui la

régit. »

Et c’est avec une remarquable honnêteté intellectuelle que Judith

Dupont, décrit par le menu son

style singulier de pratique, émaillé d’exemples cliniques.

Je terminerai sur un aspect sensible, étonnamment moderne, de la

pratique de l’analyste, légué par Ferenczi, avec cet extrait du livre de Judith

Dupont, attentive à la transmission de la psychanalyse :

« Ferenczi

a compris que la “neutralité”, l’“indifférence”, prônées par Freud dans le but

de ne pas enfermer le patient dans une relation sans avenir avec l’analyste, n’étaient

pas valables avec tous les patients, ni à tous les stades d’une analyse. Les personnes que nous appellerions

aujourd’hui des “cas limites”, ou les patients en état de régression, avaient

besoin d’autre chose. L’idée de Ferenczi était de leur offrir, par son

comportement, l’expérience de soutien, de sollicitude, de sécurisation, qui

leur a fait défaut autrefois. Il obligeait ainsi l’analyste* à payer de sa personne, bien

au-delà de ce que la plupart de ses collègues étaient disposés à faire. »

[* Non seulement à être au préalable suffisamment

analysé]

L’“écoute indifférente” ou “neutralité bienveillante”, introuvable dans

les écrits de Freud, ici évoque ce qu’écrivait François Perrier :

« Niaiserie.

Fantasme de l’impersonnalité de l’analyste. »

Enfin, Judith Dupont dessine à l’intention de ses lectrices et lecteurs un horizon

optimiste pour la psychanalyse. Elle fait ainsi sien l’aphorisme de Lamartine :

“Je lis dans

l’avenir la raison du présent.”